多くのスウェーデン語絵本を扱うリッラ・カッテンが、自分たちで実際に読んだスウェーデン語絵本を紹介します。目標はとりあえず100冊です。お店では扱わない作品、または絶版の作品もあるために入手が難しい絵本も含みますがご容赦ください。

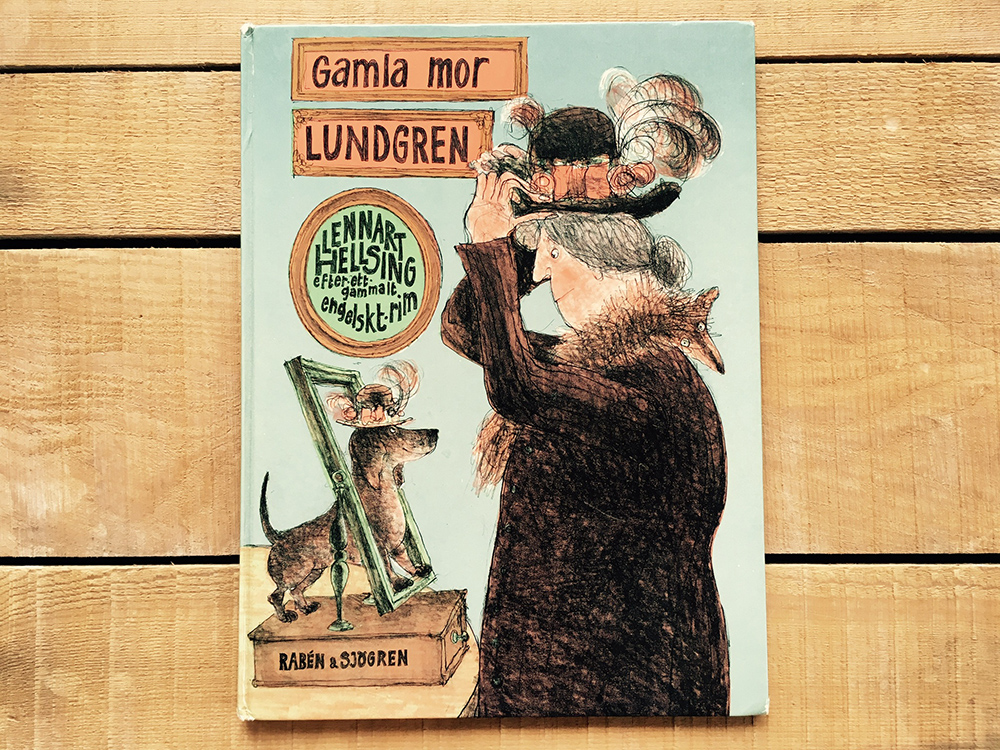

1974年出版

Gamla mor Lundgrenルンドグレーンばあさん

文:Lennart Hellsing(レナルト・ヘルシング)

絵:Ib Spang Olsen(イブ・スパング・オルセン)

スウェーデンの絵本・児童文学の発展に寄与したと言っても過言ではないレナルト・ヘルシングがテキストを、それに対してイラストを充てたのがデンマーク人のイブ・スパング・オルセンでした。

テキストは英語の古い韻文がベースになっているらしいのですが、どのような詩が基になったのかはわかりません。しかしこのスウェーデン語で描かれた物語では、見開きで左右のページに添えられたテキストが対称となって韻を踏んでおり、韻を合わせるためにちょっと無理矢理な文脈に感じるところもありながら、それがまた可笑しさを誘ってきます。

(右頁)men när hon kom hem var hundstackarn död.

ばあさん、パンでも買おうとパン屋に行った。

けれども我が家に戻ってみたら、かわいそうなイヌ死んでいた。

スウェーデン語を学ばれていない方には読みづらいかもしれませんが、左頁では「bröd(ブルード)」で終わり、右頁では「död(ドゥード)」で終わっています。まあ、2ページ後にはイヌは元気に生き返ってるんですけどね。つまり、韻を踏むための辻褄合わせであり、同時に荒唐無稽なストーリーを実現させるという、この部分だけで2つの目的が同時に達成されているのだと思います。

そしてイヌが脈絡なく死んでしまうようなこのブラックジョークの要素を躊躇なく絵本に取り込んでしまうところもまたレナルト・ヘルシングらしいと感じました。彼の手掛けた絵本には物語終盤に主人公が死んでしまう作品だってありますから。

イブ・スパング・オルセンの手掛けた多くの絵本は日本語訳されているのですが、自分は2017年に東京・練馬にある「ちひろ美術館」で開催されたイブ・スパング・オルセンがテーマの展覧会のチラシを手にして初めて彼の存在を知りました。

そのためか、この「Gammal mor Lundgren」の日本語訳版である「トンチンカンばあさん」では、テキストを担当したレナルト・ヘルシングよりも、イラストを担当したイブ・スパング・オルセンの名前が明らかに強調されています。この絵本は日本に「イブ・スパング・オルセンの手掛けた絵本」として紹介されたのでしょうね。

けれども日本語訳された文章も捨てたものではありません。音読したくなる日本語の律がしっかりと考慮されていて、スウェーデン語版の趣とはまったく異なる独自の世界観が形成されています。

ビョルネン・ソベル