スウェーデン洋菓子店のブログのようなものですが、スウェーデンがまったく関係ない話題ばかり。

「御魚ギャラリー」展示内容

- 19年02月05日(火)~19年03月30日(土)

『日本語に翻訳されたスウェーデン絵本展』

店内イベント

【残1席】 19年03月01日(金)12時~

《再》スウェーデン洋菓子教室「セムラをつくろう!」

洋菓子教室の詳細ページ

店外イベント

19年03月23日(土)/24(日)

埼玉県飯能市 メッツァビレッジ「湖畔の北欧市」

手紙社さんによる告知ページ

スウェーデン語教室

ネイティブによる「スウェーデン語講座」隔週水曜 11時30分~13時

《満席》 初回2月27日(水)リッラ・カッテン店長による「スウェーデン語講座」

入門者向け「スウェーデン語講座(ガイダンス)」のご案内

- 今後のガイダンス開催予定日(いずれも16時~17時)

- 【02月】23日(土)/28日(木)

- 【03月】09日(土)/14日(木)/28日(木)/30日(土)

今日の時間泥棒

先日、店長がネットショッピングしている様子を発見したので、ルーペを買ってクレクレタコラしました。買ってもらえました。

300円くらいだったけかな。「20倍以上の倍率で見られるヤツならなんでもいい」ということで、最も安いものを選択したのですが、昨日ついにそのルーペが届きました。中国から。

中国からこの品を送るだけでこのルーペの販売利益がふっとんでしまっているのではないかとか、それならば利益度外視で販売するくらいなら何かウラがあるのではないかとか、いろいろと勘ぐってしまいましたが、一応はルーペとしてきちんと機能しそうなのでヨシ。許す。

さて。ルーペで何がしたかったかというと、絵本の印刷具合をチェックしたかったのです。

兼ねてより何度か言及しているかと思いますが、自分は古いスウェーデンの絵本を集めることに執心しておりまして。近年になって印刷された絵本よりも、古い年代に印刷された絵本の方になんとなく心地よさを感じていたので、その理由についてあれこれと考えていました。

そんなとき。ネットで印刷技術の進化について調べていたところ、こんなことが書かれているページを見つけたのでした。

色々と技術的な用語が出てきてわからないかもしれませんけどね。大雑把に言えば、”四色分解の印刷”は近代の技術を用いた印刷という解釈でいいのかなと。ちょっとまだこの分野は詳しく語れません。

ちなみに「リトグラフ」とは石版画のことらしいです。自分もまだまだこの印刷技術の分野に興味を持ち始めて浅いので知らないことだらけで、そんな技術があるなんて最近知りました。美術の時間、何にも勉強しなかった人間なんてそんなものです。浮世絵は木版画だというぼんやりとした知識はありましたが、でも石版画の存在って一般にもあんまり知られていないんじゃないでしょうか。

というわけで、網点がなければリトグラフかと言われるとそうではないとは思うのですが、「なるほど網点があるか否か、それは見てみたい」という気持ちからルーペの購入に至った次第です。

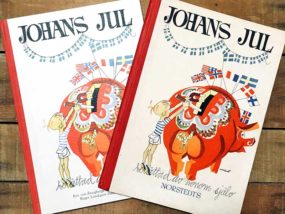

で。自宅にあった2冊の絵本、「

肉眼で見ると、紙質の違いはわかります。印刷されている紙の影響によって色の具合が違うのかなと思わせる面もありますが、印刷についてはほぼ大差がないのではないかと思われる2冊。どちらも水彩画のタッチがキレイに再現・印刷されていて、自分が好きな絵本ベスト20には入るもの。

この2冊をルーペを通して見比べてみると、明らかな違いがあることがわかりました。

ルーペ越しにスマホで撮影している割には頑張った写真。1980年印刷の「

閲覧環境によると思いますが、スマホなどは別ウインドウで画像を開いて拡大するなりしてみてください。緑色に印刷されている箇所に点々があることがわかります。黄色に青色の印刷を重ねることで緑にしているわけです。まさに、レオ・レオーニの「あおくんときいろちゃん」そのもの。

そしてコチラが1947年印刷の「

うん、点々じゃない。ザラザラしてる。美術用語で”マチエール(絵肌)”というのかな、同じ絵本作品でも印刷年代によって肉眼ではわからない印刷の違いがたしかにありますね。

絵本ってやっぱり芸術品だと思う。言うなれば、”読める芸術品”といったところ。パソコン、コンピュータがない時代に印刷された絵本には様々な職人の手が加わって仕上げられている感じが素晴らしい。「まんがはじめて物語(1978年~1984年放送)」でこの時代の絵本製作の様子を取り上げてたりしないかな。印刷のことをもっと知りたい。

もちろん日本の絵本とかでも調べてみれば同様の雰囲気を持ったものがあるかもしれませんが、やっぱり自分はスウェーデンの絵本がいいですね。ただでさえ小さいスウェーデンの国内マーケットだったでしょうから、決して商業的な大成功を見越せた分野ではないだろうに、それでも素晴らしいプロダクトを世に出そうと作業をしていたヒトたちがいたんだろうな、と。いろいろ想像してしまうのです。

あとスウェーデンの絵本でいいところは、「この素晴らしい絵本の存在を知っているのは、日本で10人もいないんじゃないだろうか」みたいな作品が多いこと。自分の世界に閉じこもりたい人間にとって居心地がいいのかも。