18年08月10日(金)はれ。今日一日、お店であったあんなことやこんなことだったり、思ったことなどを綴ります。

- 2018年08月10日(金)/08月22日(水)

お菓子教室「レモンとエルダーフラワーのチーズケーキ」

お申込み状況:8月10日(満席)、8月22日(残2席) - 2018年08月31日(金)/09月01日(土)

スウェーデン夏の風物詩「ザリガニパーティー」

お申込み状況:8月31日(満席)、9月1日(残1席) - 入門者向け「スウェーデン語講座(ガイダンス)」のご案内

- 今後のガイダンス開催予定日

- 08月23日(木)16時~17時

- 08月25日(土)16時~17時

- 09月13日(木)16時~17時

- 09月22日(土)16時~17時

- 09月27日(木)16時~17時

※ お申込み方法はコチラの詳細PDFをご確認ください

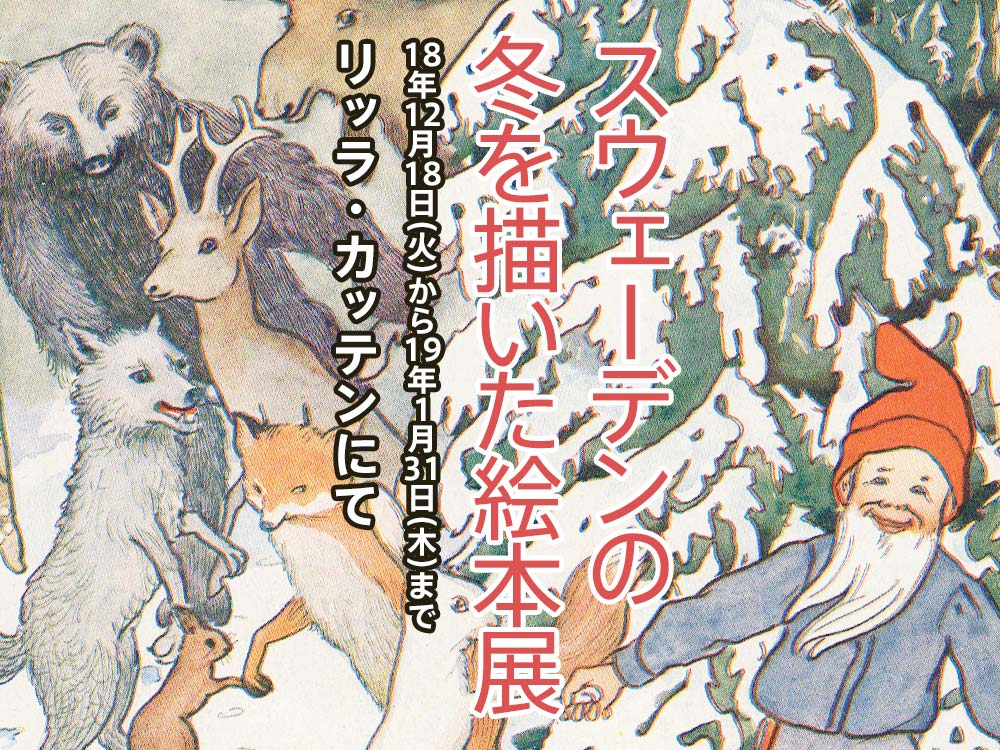

店外で開催予定のイベント

UPI アンプラージュインターナショナル 鎌倉店さんにて

【鎌倉店イベント 8月24日】北欧野外文化倶楽部UPI 鎌倉店さんにて、リッラ・カッテン店長を講師として無料のスウェーデン語レッスンを開催することになりました。スウェーデンのトレイルについて書かれた本を教材にしてスウェーデン語を学びます。

※ お申込み方法はリンク先のページからご確認ください

今日のリッラ・カッテン

明日8月11日(土)は祝日のため店休日です

本日、店内では「レモンとエルダーフラワーのチーズケーキ」の洋菓子教室が開かれていました。暑いなか足を運んでいただきありがとうございました。

参加者の方々からは、ピッピの展覧会に行ってきたときのおみやげをいただいたり、逗子の広報誌にカッテンが掲載されていた(いつだったかライターの方がいらっしゃいました)という報告をいただいたり。来てくださるだけでもありがたいのに、もう筆舌に尽くし難き幸せ。

さて本題。スウェーデンの伝統クッキーのひとであるドルンマル(drömmar)のレシピをちょっと変えました。

レシピを変えたものの、大半の方には「わっかるかなア、わかんねェだろうナ」でおなじみの松鶴家千とせのネタくらいわからないかもしれません。そもそも松鶴家千とせがわからないかもしれません、ヘイヘイヘーイ、シュビドゥバー(何度かこの名前を持ち出している記憶があるけれど)。でも自分にはレシピを変えたことによってドルンマルの食感の違いがでたことを認識できました。

これまではドルンマルの膨張剤として、日本でお菓子作りによく使われていて手に入りやすい重曹(化学的な名称は炭酸水素ナトリウム)を使用していましたが、本場スウェーデンと同じ膨張剤である鹿角塩(炭酸水素アンモニウム)に変えたのです。

料理に詳しくない方(たとえば自分)のために説明すると、膨張剤はケーキ(または一部のクッキー)を作る際に生地に入れることで、生地を文字通り膨張させる役割を持っています。これら膨張剤は、水を加えて加熱すると炭酸ガスを発生し、そのガスが生地を膨らませるわけです。

ケーキがふわふわに仕上がるのは膨張剤によって発生した炭酸ガスが生地のなかに空気の層をつくってくれるからということですね。ケーキとは生地の違いにより最終的に食感はカリカリに仕上がれど、クッキーも空気の層を含んでいるので膨張剤が使われています。(追記:店長からの指摘により、この一文は訂正させていただきます。一般的なクッキーには膨張剤をつかわないそうです)

鹿角塩は重曹よりも低い温度で多量の炭酸ガスを発生させる性質を持つため、より細かい空気の層をつくることができます。つまり、食感に若干の違いが生まれてくるのです。

これがスウェーデンで製菓材料として売られている「Hjorthornssalt(ヨットホーンスサルト)」です。ここで何度か名前を挙げているリカードに買ってきてもらいました。

“炭酸水素アンモニウム”という字面だけ見ると、とんでもないものが入ってそうな気がしますけれど、日本語でいうところの「鹿角塩(ろっかくえん)」が表すように、スウェーデン語名の「Hjorthornssalt(ヨットホーンスサルト)」もまったく同じ『鹿の角の塩』という意味です。

日本語で「鹿角塩」と検索してもほとんど情報がありませんが、スウェーデン語版のWikipediaに書かれている内容を読んでみると、こうありました。

「upphettning = 加熱」というのが、煮だしていたのか、焼いていたのか(焼いてから粉末にしたり)、どちらであるかを確実に読み取ることはできませんでしたが、鹿の角や蹄から生成していたということは判りましたね。

日本でも炭酸水素アンモニウムが手に入らないわけではないのですが、見た目が明らかに実験用だったり、無機質なパッケージだったり、情緒に欠けるので、せっかく作るのであればスウェーデンで販売されている製菓材料としての鹿角塩でつくりたかった。

ドルンマルというクッキーが鹿角塩を膨張剤として使用するのが伝統的なレシピということで、そのオリジナルの食感がリッラ・カッテンで提供できるようになったわけです。リカード様々。

このおつかいをリカードにお願いするとき、Skypeでのやり取りだったのですが、この「Hjorthornssalt」の名前を挙げると「あれね、おk」みたいな感じだったのが印象的でした。スウェーデンでは一般的なのか、リカードが特殊なのか。

気になっている方もいるでしょう、アンモニア特有の匂いはあるのか。

ちなみに見た目は塩みたいな感じで、特筆すべき点もなく、何の変哲もない白い粉です。ただし粒度は一般的な塩や砂糖よりも細かいかな、という印象。

さすがに製菓材料であるわけだし、現代化学の粋を結集して無味無臭になっているに違いない。そんな期待して、空いた袋の開口部から無防備に息を吸い込んでみました。

くぁwせdrftgyふじこlp!!

あれだ、手で仰いで匂いを嗅ぐように指導された理科の時間に得た知識を有効活用するべきシーンだ。言わずもがな、クッキーになった状態でこの刺激臭はなくなっているのでご安心を。

日本で初めて伝統的なスウェーデンのレシピでつくったドルンマルを提供している店…ですか?

–

今日の絵本の紹介文のスウェーデン語からの翻訳はヒドい。ヘルシング作品は詩的表現性が強くて非常に日本語訳しづらい、という言い訳。

Boken om bagar Bengtsson av Lennart Hellsing(レンナルト・ヘルシング)

パン屋のベングトソンは街に住んでいます。階層を成したパンを焼いたその上にBullertina Bergisと一緒に住んでいます。このパン屋のベングトソンのおいしい物語を読んでください!パン屋さんからの、レンナルト・ヘルシングの詩からの薫りを感じてください。ベングトソンの物語の結末が悲しいものであることを想像してみてください。いまやパン屋のベングトソンは亡くなり、焼かれてパンになってしまいました。いま彼はパンのなかに埋葬されています。このおもしろくて悲しい詩によるパン屋のベングトソンの物語は、愛されるクラシカル作品となっています。

ビョルネン・ソベル