18年06月21日(木)くもり。今日一日、お店であったあんなことやこんなことだったり、思ったことなどを綴ります。

- 2018年6月のガイダンス開催日

- 06月23日(土)16時~17時

※ お申込み方法はコチラの詳細PDFをご確認ください

今日のリッラ・カッテン

夕飯時に「セブンルール」というテレビ番組を観まして。牟田都子さんという校閲者の方が、自身に課した7つのルールを紹介するという主旨でした。

(2018年6月26日(火) 22:30配信終了だそうですがコチラから観られます)

作家が文章を書いて、それを印刷所に持って行って製本してデキアガリ。そんな風に本が作られていると思いがちですが、校閲者のような裏方の存在が本の出来上がりを大きく左右することをはじめて知りました。もちろん出版不況(この言葉はあまり好きではないけれども)の現在においては校閲作業を経て出版に至るケースは稀かもしれませんけどね。

出版という作業が高コストだった時代、きっとみんな今より必死に作り上げていたと思うんですよね。現在みたいにパソコンでスグに直せるわけではなかったでしょうから、上流工程でひとつでもミスした状態で下流工程に流してしまったら大変です。デジタルですぐになんでも調整・修正ができてしまう時代に生きる自分たちは、かつてのアナログ世代全盛期に生きてきた人々と比べると格段に知恵が落ちているに違いありません。

で、そんな本にまつわるエピソードを目にしてしまったので、ここでも本にまつわるエピソード。

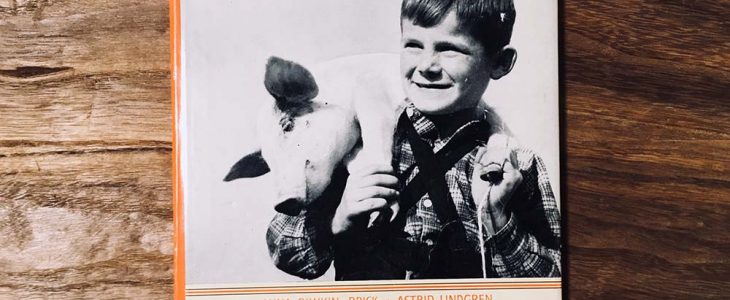

かつて紹介したアストリッド・リンドグレーンとアナ・リウキン-ブリック(Anna Riwkin-Brick)による写真絵本シリーズのなかからの1冊。ユーゴスラビアに暮らす少年マルコの生活の様子を綴ったもの。

たぶんですけど。ほかのリンドグレーン作品って、リンドグレーンが文章を書いてから、その状況を基にイラストを起こすという流れで作っていると思うんですよね。でもこの写真絵本の制作アプローチって、まずは写真があって、そこに文章を書いていると思うんです。だって、文章を書いた後にその状況を写真で再現するって大変すぎるじゃないですか。

あれです、言うなれば槇原敬之ですよ。多くのアーティストが曲を作ってから詞を載せていくという工程で仕上げていく一方で、槇原敬之は詞から書いて曲を作るという肯定で仕上げていくらしいです(もちろんも詞先派のアーティストはほかにもいるけど)。

普段とアプローチの異なる作品群なので、まだ持っているシリーズ全部に目を通せていないけれども、読むのを楽しみにしています。

ところで、気が付いちゃったのですが、これって作者によるサインとして捉えていいのでしょうか。

スウェーデンの古本には所持者本人の蔵書票としてのサインだったり贈ったヒトからの記念としてのサインが書かれていることが多いのですが、さすがにわざわざ作者と同じ名前を扉ページに書き込むってことはないハズなので、これは作者によるサインだと思うのですが。

ちなみにアナ・リウキン-ブリックはベラルーシ出身で、8歳の時にスウェーデンへ移住したフォトグラファー。”その年に最も先進的な児童向け作品を発表した人物”に送られる賞である「エルサ・ベスコフ賞」を、1963年に初めてフォトグラファーとして受賞した人物です。

デジタルカメラで何度も撮り直せる時代にロクな写真が撮れないと悩んでいる自分。デジタルカメラなんてない時代に活躍していたカメラマンの凄さが分かってきました。

Marko bor i Jugoslavien av TEXT: Astrid Lindgren(アストリッド・リンドグレーン)

この子はマルコ。彼は7歳で、マケドニアに住んでいます。マケドニアはユーゴスラビアにあります。つまりマルコはちいさなユーゴスラビア人です。マルコの鼻にはそばかすがあります。そしてとても早く走ることができるんです。ちいさな豚だって飼っています。

ビョルネン・ソベル